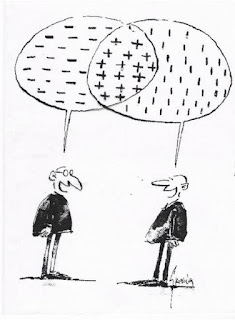

Sobre um dos vícios que dificultam a compreensão do que é viver numa democracia real:

sábado, dezembro 17, 2016

segunda-feira, dezembro 05, 2016

terça-feira, novembro 22, 2016

Ser do centro numa era de extremos

Ser um centrista, ou um moderado, nunca foi a mais grata das posições. A história usualmente não nos recorda, pois são os heróis (às vezes os vilões) que atraem as hagiografias e as estátuas nas praças. Nas grandes batalhas políticas, somos os primeiros a ter a voz abafada na troca de dardos retóricos dos militantes e, mesmo quando estamos no governo, viramos uma nota de rodapé para os radicais da vez. Perdemos mesmo quando ganhamos: pois ganhar, sendo um centrista, é conciliar posições, minorar antagonismos, construir uma sensação de normalidade -- e, se as coisas estão normais, não há nada de especial nelas, certo? Nossas maiores virtudes são justamente as maiores responsáveis por nossa invisibilidade. Não ser notado é a marca de nosso sucesso e também, não raro, de nosso fracasso.

Pois bem. Nestes tempos em que nazistas perdem a vergonha de fazer "Sieg Heil" para Trump, em que conspiracionistas se fazem passar por pensadores respeitáveis (e alguns dos que o são parecem não fazer caso de tão exótica companhia) e professores universitários, artistas, ativistas e uma horda de gente bem-intencionada entra num delírio coletivo negacionista para não assumir suas responsabilidades perante o atual mal-estar nacional -- para que fazer autocrítica quando se pode ser o mártir de um "golpe"? --, encontrei esta joia de Leszek Kolakowski, um ensaísta polonês famoso por sua história do marxismo. Neste artigo, ainda que em tons levemente humorísticos, Kolakowski mostra o cerne do centrismo: pegar o melhor das ideologias disponíveis e tentar aplicá-lo, evitando os exageros e deslizes que costumam vir no pacote. Não tive tempo de traduzir, mas deixo aqui como registro.

----------------

"How to be a

Conservative-Liberal-Socialist"

By Leszek Kolakowski

Motto: "Please step forward to

the rear!" This is an approximate translation of a request I once heard on

a tram-car in Warsaw

A

Conservative Believes:

1. That in human life there never

have been and never will be improvements that are not paid for with

deteriorations and evils; thus, in considering each project of reform and

amelioration, its price has to be assessed. Put another way, innumerable evils

are compatible (i.e. we can suffer them comprehensively and simultaneously);

but many goods limit or cancel each other, and therefore we will never enjoy

them fully at the same time. A society in which there is no equality and no

liberty of any kind is perfectly possible, yet a social order combining total

equality and freedom is not. The same applies to the compatibility of planning

and the principle of autonomy, to security and technical progress. Put yet

another way, there is no happy ending in human history.

2. That we do not know the extent

to which various traditional forms of social life--families, rituals, nations,

religious communities--are indispensable if life in a society is to be

tolerable or even possible. There are no grounds for believing that when we

destroy these forms, or brand them as irrational, we increase the chance of

happiness, peace, security, or freedom. We have no certain knowledge of what

might occur if, for example, the monogamous family was abrogated, or if the

time-honored custom of burying the dead were to give way to the rational

recycling of corpses for industrial purposes. But we would do well to expect

the worst.

3. That the idee fixe of the Enlightenment--that envy, vanity, greed, and

aggression are all caused by the deficiencies of social institutions and that

they will be swept away once these institutions are reformed-- is not only

utterly incredible and contrary to all experience, but is highly dangerous. How

on earth did all these institutions arise if they were so contrary to the true

nature of man? To hope that we can institutionalize brotherhood, love, and

altruism is already to have a reliable blueprint for despotism.

A

Liberal Believes:

1. That the ancient idea that the purpose

of the State is security still remains valid. It remains valid even if the

notion of "security" is expanded to include not only the protection

of persons and property by means of the law, but also various provisions of

insurance: that people should not starve if they are jobless; that the poor

should not be condemned to die through lack of medical help; that children

should have free access to education--all these are also part of security. Yet

security should never be confused with liberty. The State does not guarantee

freedom by action and by regulating various areas of life, but by doing

nothing. In fact security can be expanded only at the expense of liberty. In

any event, to make people happy is not the function of the State.

2. That human communities are

threatened not only by stagnation but also by degradation when they are so

organized that there is no longer room for individual initiative and

inventiveness. The collective suicide of mankind is conceivable, but a

permanent human ant-heap is not, for the simple reason that we are not ants.

3. That it is highly improbable

that a society in which all forms of competitiveness have been done away with

would continue to have the necessary stimuli for creativity and progress. More

equaliity is not an end in itself, but only a means. In other words, there is

no point to the struggle for more equality if it results only in the leveling

down off those who are better off, and not in the raising up of the

underprivileged. Perfect equality is a self-defeating ideal.

A

Socialist Believes:

1. That societies in which the

pursuit of profit is the sole regulator of the productive system are threatened

with as grievous--perhaps more grievous--catastrophes as are societies in which

the profit motive has been entirely eliminated from the production-regulating

forces. There are good reasons why freedom of economic activity should be

limited for the sake of security, and why money should not automatically

produce more money. But the limitation of freedom should be called precisely

that, and should not be called a higher form of freedom.

2. That it is absurd and

hypocritical to conclude that, simply because a perfect, conflictless society

is impossible, every existing form of inequality is inevitable and all ways of

profit-making justified. The kind of conservative anthropological pessimism

which led to the astonishing belief that a progressive income tax was an

inhuman abomination is just as suspect as the kind of historical optimism on

which the Gulag Archipelago was based.

3. That the tendency to subject the

economy to important social controls should be encouraged, even though the

price to be paid is an increase in bureaucracy. Such controls, however, must be

exercised within representative democracy. Thus it is essential to plan

institutions that counteract the menace to freedom which is produced by the

growth of these very controls.

So far as I can see, this set of

regulative ideas is not self-contradictory. And therefore it is possible to be

a conservative-liberal-socialist. This is equivalent to saying that those three

particular designations are no longer mutually exclusive options.

As for the great and powerful

International which I mentioned at the outset--it will never exist, because it

cannot promise people that they will be happy.

From Leszek Kolakowski, Modernity

on Endless Trial (University of Chicago, 1990).

quarta-feira, novembro 09, 2016

"The Donald" wins

É um eterno projeto registrar eventos históricos por meio de memes e postagens de redes sociais. A vitória surpreendente de Donald Trump é um desses. Soube de madrugada ainda, e vi no WhatsApp, essa maravilha moderna, as mensagens cada vez mais preocupadas de meus colegas americanistas. Enfim, há muito o que dizer, mas nada que se compare ao desenrolar do fatos em si. Neste momento, milhares de artigos e milhões de postagens pessoais tentam dar conta do que as eleições de ontem para "presidente do mundo" significam. Talvez, dentre todas, a melhor seja este vídeo, que dispensa comentários. Para mim, ele traduz bem, por exemplo, o estado de boa parte da nova direita brasileira nesta quarta-feira:

sábado, setembro 17, 2016

"Lei do Mérito" (Emmanuel)

Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça, antes da adoração.

Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo, nas linhas da emoção e da inteligência.

Dante, exilado.

Leonardo da Vinci, semiparalítico.

Colombo, em desvalimento.

Fernão de Magalhães, trucidado.

Galileu, escarnecido.

Behring, faminto.

Lutero, perseguido.

Calvino, endividado.

Vicente de Paulo, paupérrimo.

Spinoza, indigente.

Milton, privado da visão.

Lavoisier, guilhotinado.

Beethoven, surdo.

Mozart, em penúria extrema.

Braille, tuberculoso.

Lincoln, assassinado.

Joule, inválido.

Curie, esmagado sob as rodas de um carro.

Lilienthal, num desastre de aviação.

Pavlov, cego.

Gandhi, varado a tiros.

Gabriela Mistral, cancerosa.

E se os gênios da altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein, partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram, entre os homens, também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante.

Cada consciência é filha das próprias obras.

Cada conquista é serviço de cada um.

Deus não tem prerrogativas ou exceções.

Toda glória tem preço.

É a lei do mérito de que ninguém escapa.

Do livro "Justiça Divina"

Emmanuel / Francisco C. Xavier

quarta-feira, setembro 14, 2016

As premissas da moralidade

Há poucos dias li algo que ainda agora me deixou pensando. Basicamente dizia o seguinte: hoje achamos um absurdo a execução de pessoas por feitiçaria, comum séculos atrás, e facilmente nos julgamos superiores àquelas pessoas supersticiosas e "bárbaras"; porém, se acreditássemos nas mesmas coisas que elas, faríamos diferente?

Boa pergunta. Nossas crenças informam nossa ética. Parece até muito óbvio. Voltaire já dizia que, "se acreditarmos em tolices, cometeremos atrocidades". Entretanto, a moralidade individual não é um reflexo perfeito da cultura do entorno, tanto que existem transgressões e dissidências. Há um quê de individualidade, imprevisível, na maneira como o código cultural recebido será processado por cada um e traduzido em comportamentos e decisões morais. Apesar disso, existem tendências gerais seguidas pela maioria, conforme a época. Para mudá-las, é preciso mudar a informação em que se baseiam, de alguma forma: mostrar, por exemplo, que determinado comportamento considerado um tabu não produz realmente consequências sérias (vide os tabus sexuais e de gênero, por exemplo) ou, ao contrário, que certa prática "natural" na verdade gera problemas (duelos, trabalho infantil, racismo...). Tais coisas têm lá suas premissas; sem mudar estas últimas, fica muito mais difícil alterar os comportamentos que induzem.

Isso me leva a questões como o aborto. Hoje, é tema espinhoso, porque envolve geralmente duas concepções muito diferentes sobre a realidade: uma puramente materialista e outra, espiritualista. Para a primeira, o embrião ou feto, não sendo um ser humano acabado ou com sensibilidade à dor, pode ser extirpado sem que realmente haja sofrimento, logo a prática é legítima; já para a segunda, há nele um ser com toda sua dignidade, que não se reduz a um "punhado de células" e, portanto, o abortamento causa, sim, um prejuízo crucial, afinal envolve matar uma pessoa. Como se vê, são duas concepções excludentes entre si, o que torna o "diálogo" entre as partes uma mera disputa de poder em que ninguém realmente está aberto a considerar o ponto de vista do outro. Nesse contexto, que fazer?

Desenvolvendo o raciocínio sobre informação, haveria uma forma de resolver o problema definindo o status do embrião/feto. Explico: ele é mesmo uma personalidade prejudicada pelo aborto? Se for possível demonstrar que há alguém (e não algo) ali, o debate se reduziria tremendamente. Essa é, por exemplo, a perspectiva espírita: uma vez que se tem a possibilidade de constatar que o embrião/feto de hoje é um ser humano completo, um "Espírito", que já teve outras vidas, tem consciência de si, personalidade própria, e agora está voltando para um novo ciclo de experiências, o aborto deixa de ser visto como uma disputa em torno apenas da gestante e seus direitos e passa a ter uma parte interessada a mais. A abordagem do assunto muda completamente.

Entretanto, provar tal coisa para além dos muros da fé é algo que ainda não foi feito. Sim, mensagens falando do aborto de uma perspectiva espiritual existem aos montes; mas torná-las críveis para não espíritas além de qualquer dúvida ainda é um grande desafio. O que Kardec e outros espiritualistas diziam há 160 anos acerca da crucialidade de provar os fenômenos espíritas, e a imortalidade da alma, ainda é válido, pois tal conhecimento, se reconhecido pela sociedade, mudaria tudo. Não apenas o aborto, mas questões como a guerra, a pena de morte, as relações de gênero, o tratamento dispensado aos menos favorecidos, a ética pública de maneira geral. Muitos de nossos debates mais candentes, objeto de tanta paixão ideológica, se tornariam simplesmente obsoletos: como ver no aborto uma afirmação da liberdade individual, se o abortado é uma pessoa que terá consciência do que lhe aconteceu? Como defender a pena de morte para um criminoso, sabendo que ele continuará "vivo" num outro plano de existência, com a possibilidade de influenciar os que ficaram aqui?

Assim, pesquisas científicas que demonstrem a dimensão espiritual da vida, compreendida como mais do que uma fantasia, um ilusão psicológica para mentes fracas, podem ter uma importância social gigantesca. Há século e meio, contudo, as que existem tentam sair do "gueto" da crença religiosa. Terão sucesso? Como adepto espírita, quero crer que sim.

sábado, setembro 10, 2016

Tempos de impeachment

No momento em que escrevo, o país ainda está rachado. O impeachment de Dilma Rousseff se faz presente em debates para prefeito, em discussões escolares, em postagens de rede social, em conversas (não raro conflituosas) entre amigos...em toda parte, enfim. Durante a maior parte da vida ouvi que o brasileiro era apático demais com política, e agora parece que isso mudou: ela se faz presente, mas a qualidade desse interesse é duvidosa. Para usar uma expressão recente, virou Fla x Flu.

Dada a raridade de um processo de impeachment, é mesmo de se esperar tal coisa. Porém, diferente de com Collor, existe no processo atual uma peculiaridade: não é tanto a pessoa de Dilma que se questiona, mas o seu partido e sua ideologia. No banco dos réus, simbolicamente, não estava apenas uma presidente acusada de maquiagem fiscal, mas o maior partido da esquerda brasileira e tudo que a ele se associou. Daí as reações apaixonadas, daí o ódio e o amor no conflito febril de narrativas que infectou o Brasil. Para uns, era a prova de que "A Esquerda" era corrupta e maligna, e Dilma era o avatar do militante autoritário do DCE; do artista burguês, morador da Zona Sul ou dos Jardins, cheio de opiniões progressistas sobre tudo; do intelectual "crítico" cheio de referências de um lado só das questões; do sindicato corporativista que só pensa em mais e mais benefícios; de todos os estereótipos de críticos do "sistema" que se apresentam como depósitos da verdade e da virtude. Já para outros, ela era um projeto emancipatório da sociedade, comprometido com os desfavorecidos e deserdados; era a mulher no poder na linha de batalha contra o patriarcalismo; a barreira contra os corruptos e "coronéis" que sempre dominaram o Brasil; era a vingança dos mártires da velha esquerda contra a ditadura militar; era, enfim, a padroeira da esperança de um Brasil mais justo, o Brasil onde "outro mundo era possível".

Dilma era Legião, porque era muitas.

No entanto, é possível que, ao verem tanta coisa nela, ao projetarem no seu drama todos esses afetos, os nossos guerreiros políticos tenham perdido de vista a realidade. Mais precisamente, o contexto do embate do impeachment: o desvelamento de como funciona o sistema político brasileiro. Propinas generosas a candidatos e partidos de esquerda, centro e direita; listas de beneficiários de superfaturamentos e subornos; leis casuísticas que afrouxam controles do poder pelo público; chicanas jurídicas para atrasar processos que deveriam ser céleres; órgãos que não julgam o que deveriam; foros privilegiados e, por último mas não menos importante, alianças de última hora entre facções que, se princípios valessem alguma coisa e "golpe" fosse mais que um slogan, deveriam ser adversárias ferozes. Enquanto aqui embaixo, no reino do comum dos mortais, encenamos uma briga entre o Bem e o Mal, rompendo com amigos e familiares, aplaudindo figuras públicas que expressem nossas raivas e frustrações, agindo como se o mundo fosse acabar se o "outro lado" chegasse ao poder ou continuasse nele, o sistema persiste. Ele está ferido, sim, mas vai acabar se reorganizando enquanto acharmos que a cidadania se resume a fazer prevalecer nossa própria tribo partidária sem maiores engajamentos, ou que nos rebaixamos ao tentar dialogar com os "bárbaros" que não pensam como nós. Mais do que isso: quando não tentamos, pelo menos os que temos os meios e a instrução mínima para isso, entender o mundo em que vivemos, as ideias que professamos, e a realidade inegável de que o mundo é muito mais diversificado, até, do que a maioria de nós gostaria -- mesmo os pluralistas mais descolados.

Para mim, que fui agnóstico quanto ao mérito do impeachment até a tentativa de nomeação de Lula como ministro -- ao mesmo tempo um insulto e uma demonstração clara de inabilidade política -- essa "guerra" cotidiana, que nos intimou a ter posição, incomoda muito mais do que a luta pelo poder em Brasília. Afinal, ela toca intensamente em valores, princípios, ideias e sentimentos, e estarrece o observador sincero. Mesmo depois de ter optado por uma posição, continuava difícil obter informação confiável em meio à guerra de narrativas que só se acirrava. Jornais, sites obscuros, postagens de Facebook e Twitter, memes, blogs, partidos, todo mundo competia pela minha confiança; o recurso aos especialistas também não ajudava muito, já que juristas, cientistas políticos e economistas não conseguiam chegar a um consenso sobre uma série de pontos. "Há crime!", "Não há crime!" viraram palavras de ordem incansavelmente repetidas, e eu quase invejava os convictos, tão confiantes na sua causa e nos links e "textões" reunidos em prol dela. Vi pessoas que admiro compartilhando tolices, mesmo depois de alertadas; vi historiadores, colegas meus, propalando profecias apocalípticas e analogias tenebrosas muito além do que os fatos autorizavam; fui insultado em público por ex-alunos -- excelentes e admiráveis ex-alunos, com quem sempre me dei bem -- que pelo menos por um dia viram em mim o inimigo. Ao meu redor, pessoas de quem esperava mais me decepcionavam agindo como gado, enquanto -- tragédia -- me dava conta de que, a cada opinião expressa, eu as decepcionava também. A única escapatória seria o mutismo, mas quem aguenta ficar calado diante dos choques diários das notícias e do burburinho infindável de amigos virtuais? Eu não. E agora, mesmo depois do rito cumprido e do processo realizado, sei que a guerra vai continuar, especialmente na área que me compete: afinal, não somos nós os porta-vozes por excelência do que será transmitido para as novas gerações? Já antevejo a disputa de hoje traduzida em aulas e livros didáticos amanhã, e tenho dúvidas quanto a se ela se dará de forma realmente honesta. A paixão, aliada a uma narrativa heroica e unilateral, já tem abafado a objetividade e a prudência de muita gente boa. De repente, a frase de Pôncio Pilatos, "O que é a verdade?", ganhou uma nova urgência.

Para isso, não tenho soluções prontas. Não sou guru. Reconheço que muitas opiniões que possa ter sobre muitos temas serão superficiais, questionáveis ou simplesmente erradas. Nestes tempos de debates diários sobre tudo em rede social, isso é certamente uma limitação -- mas é parte da condição humana, que se há de fazer? A rigor, há, sim, o que fazer: se errar de vez em quando na substância pode ser inevitável, pode-se buscar o erro honesto, ao menos. Muito do que envenena as discussões em torno do impeachment e temas correlatos vem basicamente de duas coisas: a imprudência na divulgação de materiais sem verificação (de memes a pseudorreportagens tendenciosas, geralmente fáceis de evitar) e o maniqueísmo. O primeiro nos leva à questão de conhecimento/ignorância, pois remete ao engano da pessoa que propaga; o segundo é uma questão moral e ideológica: não raro envolve a estereotipação/desumanização do outro e o cultivo de um antagonismo a priori que, na nossa cultura, facilmente se torna pessoal -- além de ter sido estimulada por propagadores de ódio oportunistas, alguns com grande visibilidade na grande imprensa ou na mídia virtual. Esse é um tema que tem me preocupado muito, mas que tem complexidades para desenvolver noutro momento. Por ora, deixo apenas este registro melancólico.

Para mim, que fui agnóstico quanto ao mérito do impeachment até a tentativa de nomeação de Lula como ministro -- ao mesmo tempo um insulto e uma demonstração clara de inabilidade política -- essa "guerra" cotidiana, que nos intimou a ter posição, incomoda muito mais do que a luta pelo poder em Brasília. Afinal, ela toca intensamente em valores, princípios, ideias e sentimentos, e estarrece o observador sincero. Mesmo depois de ter optado por uma posição, continuava difícil obter informação confiável em meio à guerra de narrativas que só se acirrava. Jornais, sites obscuros, postagens de Facebook e Twitter, memes, blogs, partidos, todo mundo competia pela minha confiança; o recurso aos especialistas também não ajudava muito, já que juristas, cientistas políticos e economistas não conseguiam chegar a um consenso sobre uma série de pontos. "Há crime!", "Não há crime!" viraram palavras de ordem incansavelmente repetidas, e eu quase invejava os convictos, tão confiantes na sua causa e nos links e "textões" reunidos em prol dela. Vi pessoas que admiro compartilhando tolices, mesmo depois de alertadas; vi historiadores, colegas meus, propalando profecias apocalípticas e analogias tenebrosas muito além do que os fatos autorizavam; fui insultado em público por ex-alunos -- excelentes e admiráveis ex-alunos, com quem sempre me dei bem -- que pelo menos por um dia viram em mim o inimigo. Ao meu redor, pessoas de quem esperava mais me decepcionavam agindo como gado, enquanto -- tragédia -- me dava conta de que, a cada opinião expressa, eu as decepcionava também. A única escapatória seria o mutismo, mas quem aguenta ficar calado diante dos choques diários das notícias e do burburinho infindável de amigos virtuais? Eu não. E agora, mesmo depois do rito cumprido e do processo realizado, sei que a guerra vai continuar, especialmente na área que me compete: afinal, não somos nós os porta-vozes por excelência do que será transmitido para as novas gerações? Já antevejo a disputa de hoje traduzida em aulas e livros didáticos amanhã, e tenho dúvidas quanto a se ela se dará de forma realmente honesta. A paixão, aliada a uma narrativa heroica e unilateral, já tem abafado a objetividade e a prudência de muita gente boa. De repente, a frase de Pôncio Pilatos, "O que é a verdade?", ganhou uma nova urgência.

Para isso, não tenho soluções prontas. Não sou guru. Reconheço que muitas opiniões que possa ter sobre muitos temas serão superficiais, questionáveis ou simplesmente erradas. Nestes tempos de debates diários sobre tudo em rede social, isso é certamente uma limitação -- mas é parte da condição humana, que se há de fazer? A rigor, há, sim, o que fazer: se errar de vez em quando na substância pode ser inevitável, pode-se buscar o erro honesto, ao menos. Muito do que envenena as discussões em torno do impeachment e temas correlatos vem basicamente de duas coisas: a imprudência na divulgação de materiais sem verificação (de memes a pseudorreportagens tendenciosas, geralmente fáceis de evitar) e o maniqueísmo. O primeiro nos leva à questão de conhecimento/ignorância, pois remete ao engano da pessoa que propaga; o segundo é uma questão moral e ideológica: não raro envolve a estereotipação/desumanização do outro e o cultivo de um antagonismo a priori que, na nossa cultura, facilmente se torna pessoal -- além de ter sido estimulada por propagadores de ódio oportunistas, alguns com grande visibilidade na grande imprensa ou na mídia virtual. Esse é um tema que tem me preocupado muito, mas que tem complexidades para desenvolver noutro momento. Por ora, deixo apenas este registro melancólico.

O azar de Foucault

Em 1975, quando Michel Foucault lançou "Vigiar e Punir", uma de suas obras mais famosas, obteve boas resenhas. Porém, o brilho de seu livro na França foi eclipsado por uma outra, "Arquipélago Gulag", do dissidente soviético Alexander Soljenitsin. Por quê? Mark Lilla responde: "Diante deste poderoso relato de tortura física e mental conduzida por um regime que muitos na França ainda consideravam a vanguarda do progresso social, era difícil sustentar que as salas de aula ocidentais eram prisões e ainda se manter dentro dos limites do bom gosto." Mais tarde, quando as pessoas começaram a fugir em barcos dos comunistas que haviam acabado de tomar o poder no Camboja e no ex-Vietnã do Sul, as piadas que Foucault contava sobre crueldade e dor já não causavam mais riso.

Fonte: The Reckless Mind: Intellectuals in Politics (Revised Edition, 2016.)

segunda-feira, setembro 05, 2016

Sabedoria em tempos de Facebook

"O problema em ser um intelectual público é que, com o tempo, você se torna cada vez mais público, e cada vez menos intelectual." (Jean Bethke Elshtain.)

segunda-feira, agosto 22, 2016

Contrapontos para quê? Maniqueísmo, Islã e intelectuais

Do meu amigo de Facebook, o historiador e professor Nélio Galsky:

"Segundo Fest, Hitler odiava discutir com intelectuais. A razão é que eles sempre começavam seus argumentos com expressões como: 'por outro lado'; 'temos que levar em consideração também', etc. Sem dúvida, o posicionamento do Führer tem continuidade na falta de racionalidade que pauta as discussões sobre o radicalismo islâmico."

Nunca fui particularmente interessado no Islã. O Budismo, por exemplo, sempre me atraiu mais do que os grandes monoteísmos clássicos. Mas percebo que sou obrigado a conhecê-lo melhor, dada a intensa e crescente campanha de difamação -- sim, difamação -- promovida pela extrema-direita ocidental, notadamente nos EUA e, por extensão, no Brasil. Não são apenas os religiosos fundamentalistas de sempre, que atacam tudo que não seja seu; são ideólogos, políticos profissionais, pessoas de mídia, intelectuais, muitos dos quais até ontem acusavam o "Comunismo" de todas as mazelas da modernidade e agora, por ironia, confirmam o dito de Marx sobre tragédias históricas que se repetem como farsa. Já não se trata mais apenas de posições políticas, mas de toda uma religião, e toda as culturas a ela relacionadas, condenadas em bloco, com generalizações e exageros que fariam corar qualquer um que se guiasse pela lógica e um pouco de objetividade. Não raro, o tom e a argumentação usada me lembram demais o antissemitismo de 80 anos atrás -- coisa que pessoas estudadas neste século XXI não têm o direito de fazer, mas fazem. E quando se lhes contrapõe alguma coisa, apontando um erro conceitual ou, o que é mais fácil, a falácia de uma exposição, não querem ouvir. "É o discurso politicamente correto", dizem, como se a alegação de que 1,5 bilhão de crentes espalhados pelo mundo estivessem mentindo sistematicamente sobre suas crenças para "invadir" o Ocidente livre e cristão fosse autoevidente.

Não adianta ser cristão, não adianta discursar a favor dos altos valores da civilização ocidental e citar autores proeminentes, e proclamar a maravilha da liberdade individual acima de tudo, quando não se consegue fugir ao hábito milenar do maniqueísmo tribal e da histeria nacionalista (agora projetada para uma "civilização"). É como nas ditaduras da Guerra Fria, em que se justificava a tirania, a tortura e a opressão como forma de defesa contra uma outra tirania, outra tortura e outra opressão. "Vamos perseguir, prender e matar antes que o outro lado o faça", era a desculpa, ainda hoje repetida sem pudores por tantos. Até entendo que isso possa acontecer entre os mais ignorantes; mas entre aqueles que vivem de ideias, que se afirmam autoridades intelectuais e formam opiniões, é uma falha clamorosa -- não apenas intelectual, mas ética também. Afinal, como diz o Evangelho de Lucas, "muito se pedirá a quem muito recebeu".

Isso também tem a ver, aliás, com a mentalidade da nova direita emergente no Brasil. Seja na forma mais vulgar ou na mais sofisticada, o discurso de combate a um inimigo onipresente e maligno, encarnado numa ideia e seus adeptos (em oposição à classe social e a estruturas econômicas, favorita da esquerda), é o grande elementos mobilizador. Mas disso falaremos a seu tempo. Por ora, fica registrada a frustração de ver pessoas de grande potencial e preparo se deixando arrastar pelos esgotos do ódio.

Labels:

direita,

intelectuais,

Islã,

preconceito,

Religião

domingo, agosto 21, 2016

Memórias da nova direita - 2: Fé

Antes da Internet, havia o BBS. Para os demasiado jovens para saber do que se trata, o BBS se assemelhava a um site para o qual se ligava através de um modem. Havia uma interface gráfica simples, à maneira do MS-DOS, administrada por um Sysop, e dali, mediante uma assinatura, se podia baixar todo tipo de arquivo ou participar de fóruns de mensagens. Diferentemente dos sites de hoje, no entanto, o BBS era um mundo fechado: não havia links externos e, para se ir de um para outro, era preciso desconectar e fazer outra ligação pelo modem, na boa e velha conexão discada:

Em agosto de 1996, o mesmo ano em que entrei na Faculdade de Comunicação Social da UERJ, ganhei meu primeiro computador. Já existia Internet no Brasil, mas era bem mais rara e desconhecida. Meu único contato com ela fora na própria universidade, numa demonstração do site do Jornal do Brasil que não deu muito certo: a conexão lentíssima tornava o carregamento da homepage uma tortura, sem falar na pouca familiaridade com o próprio equipamento do micro. Em casa, porém, o CentroIn BBS seria o primeiro estágio da minha vida virtual. Além da profusão de arquivos disponibilizados, subidos pelos próprios usuários -- programas, imagens, vídeos, sons, numa época em que 1 megabyte era uma coisa gigantesca para se baixar -- havia os fóruns, divididos por assunto. Mas eles não eram propriamente online: usavam-se programas de correio para baixar os "pacotes" de mensagens do dia, respondia-se online e então se mandava o "pacote" das réplicas.

Havia de tudo, mas o de Religião era de longe o meu favorito. Budistas, judeus, católicos, protestantes, adeptos da Nova Era, ufólogos, espíritas, ateus... Havia de tudo, sob a supervisão de um coordenador eleito que só atuava em casos sérios de desentendimento. O nosso era Claudio Miklos, artista plástico e praticante do Budismo, possivelmente o mais erudito e sensato de todos nós. Suas intervenções eram sempre apropriadas, seus textos sempre interessantes e sua atitude geral era de tolerância e fraternidade. Mas não é por ele que incluí o assunto nestas Memórias..., e sim por uma outra pessoa, meio que uma "ovelha negra", o primeiro de sua espécie a entrar em minha vida: o católico conservador Carlos Ramalhete.

Para entender o porquê de eu mencioná-lo, uma nota sobre contexto se faz necessária: religião foi um elemento muito importante da minha adolescência. Fã de livros de "realismo fantástico" desde criança, descobri o Espiritismo aí pelos doze, e passei a frequentar um centro espiritualista universalista aos quinze. A ideia de que religiosidade não era uma questão de templos e cerimônias, e que Deus se expressava em todas as religiões em vez de se restringir a apenas uma eram fundamentais na minha visão de mudo. As pessoas com quem eu convivia e que se preocupavam com tais assuntos geralmente tinham a mesma opinião -- e as que não tinham, eram geralmente católicos "não praticantes", essas figuras indefinidas e amáveis tão comuns no Brasil. Não estava acostumado a ver ninguém brigar por religião, e se visse, acharia de uma deselegância profunda. E no fórum de que participava no BBS, a postura geral dos usuários era mais de troca de ideias e perspectivas, não de conflito.

Isto é, até Ramalhete se manifestar.

Não me recordo de nenhum conteúdo específico que ele tenha trazido à tona, nem sei o que os outros membros, mais antigos, pensavam a respeito. O que marcou foi sua postura: ele definitivamente não era um universalista, nem tinha qualquer pudor quanto a isso. A sua igreja era a legítima, a verdadeira, e ponto final. Naturalmente, isso gerava algumas tensões e destoava naquele ambiente. Um supremacista desinibido entre ecumenistas naturalmente parece agressivo, e era assim que eu o via. Provavelmente interagimos algumas vezes, mas não tenho certeza. A impressão negativa, contudo, ficou.

Em 97, descobri a Internet. E novamente descobri um fórum sobre religião, agora uma "lista de discussão". Esse era menos variado, os membros mais ativos sendo eu mesmo, um pastor cego que enviava uma mensagem diária e um rapaz católico que adorava polêmicas, Cledson. Convertido do protestantismo, Cledson ilustrava à perfeição o que se diz do entusiasmo dos conversos. Com ele polemizei inúmeros vezes em mensagens gigantescas, réplicas parágrafo a parágrafo, não raro com argumentos tirados de sites como a Secular Web. Em retrospecto, não soa lá muito coerente: eu, um espírita universalista, alimentando-me de polemistas ateus e céticos para combater as crenças "irracionais" de um católico aguerrido. Em termos de argumentação e história das ideias religiosas, foi um aprendizado fantástico e uma verdadeira formação; em termos éticos, uma incoerência juvenil.

Ramalhete e Cledson foram amostras de como o catolicismo não era a massa amorfa que eu julgava. Mas até aí, estávamos apenas no campo da polêmica religiosa, sem extrapolação política. Esta eu descobriria depois, quando meu deparei com coisas como a Frente Universitária Lepanto. Esse tipo de "nacionalismo religioso", supremacista por natureza e excludente por consequência, me mostrava que meus dois colegas de fórum não eram casos isolados, fanáticos excêntricos falando somente por si mesmos, mas parte de uma espécie muito maior. Muito mais do que a virgindade de Maria ou a divindade de Jesus, tratava-se de uma toda uma visão da história do mundo que, se aceita, teria sérias consequências. Para começar, pluralismo religioso não era o forte desse pessoal, uma vez que qualquer alternativa era ilegítima a priori; mais do que isso, todos os processos históricos que haviam tornado possíveis essa pluralidade, da Reforma ao Iluminismo e à Revolução Francesa, bem como o liberalismo e a separação entre Igreja e Estado, eram contestadas. (Lembro-me bem de um jornalzinho da TFP na porta da faculdade em que se louvava a vida idílica dos camponeses da França no Antigo Regime.) O universalismo que eu havia aprendido como um valor precioso tinha, neste mundo diferente, uma chave inversa: em vez de virtude, era uma fraqueza moderna, quando não uma heresia; não era propriamente um sinal de respeito ao próximo, mas antes uma fragilidade moral, um sintoma de uma sociedade que jamais deveria ter se desviado da égide do Cristo, representado pela sua única igreja.

O contato com esse tipo de nicho, que verdadeiramente pode ser chamado de reacionário sem medo de indelicadeza, me preparou o espírito para alguns setores da chamada nova direita. Diferentemente da maior parte do protestantismo brasileiro, dominado por igrejas neopentecostais estridentes, mas intelectualmente rasas, o catolicismo tem uma tradição apologética milenar. Em debates mais cultos, isso é um patrimônio formidável, que pode ser muito atraente para quem procura uma liderança intelectual. Conheci pessoas que, sobre qualquer questão, pulam de um santo doutor a outro e evocam tradições, obras e pensadores que, em 90% das vezes, serão muito pouco conhecidos pelo interlocutor típico, dando-lhes certa vantagem psicológica e pelo menos a aparência de solidez intelectual. Se for um debate público, essa vantagem pode ser decisiva: não é por acaso que uma das técnicas consagradas de Olavo de Carvalho é tachar seus oponentes de ignorantes por não usarem as mesmas referências intelectuais que ele -- omitindo o fato de que, às vezes, elas não têm o reconhecimento e a autoridade que ele lhes atribui a não ser em nichos muito específicos. Como manobra retórica ("Como você pode se dizer um historiador/sociólogo/whatever se não conhece Fulano de Tal?"), é eficaz: se o interlocutor/oponente for honesto, vai reconhecer sua pouca familiaridade com aqueles autores e "estudos irrefutáveis" e precisará de tempo para entender o que está sendo dito, dando ao outro a aparência de superioridade. É uma posição a que especialistas e acadêmicos não estão muito acostumados e para a qual raramente têm defesas.

No post anterior, mencionei como o surgimento da nova direita nos anos 90 tinha muito de uma rebelião intelectual contra a pasmaceira intelectual -- incluindo valores -- vigente. À luz dessa premissa, fazia todo sentido que parte da contestação viesse de setores religiosos: em nossas universidades... não, em nosso meio intelectual contemporâneo, a religião tende a ser um embaraço, algo que no máximo se tangencia. Levar seus princípios a sério, ou até as últimas consequências, ainda causa estranhamento e desaprovação. Mas o fato de ela ser malvista entre os "sábios" não a torna menos importante para um número enorme de pessoas, que, uma vez atingindo um determinado nível de instrução e acesso à conectividade propiciada pela tecnologia, vai tomá-la como referência em debates, sites, associações e movimentos. Que isso fosse chegar ao mainstream político e à (re)constituição de discursos ideológicos de combate, parece evidente quando se olha para trás, mas, na época, não parecia tanto. Por enquanto, ainda ficaremos na fase "marginal" em que o movimento se encontrava nos anos 90 e começo de 2000.

(Continua.)

sexta-feira, agosto 12, 2016

Memórias da nova direita - 1

Foi em 1996 a primeira vez que ouvi falar, pelos jornais, de uma polêmica curiosa. Alguém havia dito, em linha gerais, que se recusava a criar o filho num país onde Caetano Veloso era considerado pensador. Aos meus 16, 17 anos, achei divertido o ataque a uma vaca sagrada por quem nunca morri de amores. Como qualquer jovem em busca não só da "cultura", mas também da aparência da cultura sabia à época, havia pessoas de quem não se podia falar mal, sob pena de opróbrio e olhares de pena ou desdém: Caetano, Chico Buarque ou, noutro campo, Fernanda Montenegro, Marília Pera e outros. Mesmo que você não gostasse deles, tinha de demonstrar certo respeito -- até alguém ousar dizer que o rei estava nu e quebrar o acordo tácito sobre o que estava ou não acima do bem e do mal. Havia um prazer um tanto malvado na coisa.

O iconoclasta em questão era Bruno Tolentino, poeta e professor universitário de quem nunca ouvira falar antes. Mas não foi por ele quem recordei a polêmica, e sim por um seu admirador que também apareceu nos jornais nesse momento. Um homem que também não era familiar, mas fez do ataque sistemático a vacas sagradas, piedades politicamente corretas e tabus vários uma arte e, ao fazê-lo, ensinou uma geração de jovens estudantes uma forma diferente de rebelião. Aprendíamos a dizer o que os mais velhos não ousavam, a contestar o que pareciam "dogmas" e a divisar obras, discursos e ideias completamente fora do radar de nossos professores universitários e da grande imprensa. Era um pequeno universo paralelo, um nicho de discussões, em que um certo clima de "clandestinidade" apimentava o intelectualismo aspirante do que pareciam ser apenas algumas dúzias de graduandos Brasil afora. Não era apenas o prazer de descobrir coisas novas, mas de explorar uma terra incognita mental: questões diante das quais os nossos mestres, confortavelmente instalados nos tronos da autoridade socialmente reconhecida, silenciavam com desdém ou, pior, fugiam constrangidos. "Como você se atreve a questionar o autor X ou a ideia Y?", era o máximo que se conseguia. E foi aí, nesse vácuo deixado pelo establishment intelectual-universitário, que esses jovens contestadores encontraram em Olavo de Carvalho uma referência, ou mesmo um líder: o outsider carismático que, com erudição aparentemente infinita e contundentes artigos de jornal, "desmascarava" os falsos ídolos de nossos pais e professores. E estes, eles próprios rebeldes em sua juventude, muitas vezes pareciam chocados ao verem que as convicções pelas quais tanto haviam lutado durante os anos de chumbo -- a igualdade social, o reconhecimento da cultura nacional, a superioridade moral da esquerda política, a recusa da religião como algo relevante na arena pública -- precisavam demonstrar seus méritos. Como assim!?

Para quem possa estranhar essa fascinação tendo em vista o que Olavo diz e evoca hoje, cabe lembrar que em meados dos anos 90 ele tinha muito mais compostura pública. Comunicando-se principalmente pela escrita e tendo jornais como meio principal de divulgação -- seu curso de Filosofia era necessariamente mais limitado --, sua linguagem obedecia aos padrões tradicionais da imprensa opinativa. Ele também era muito mais comedido quanto a teorias de conspiração e mais seletivo na escolha dos temas, geralmente atualidades, cultura e grandes e ideias. Mantinha-se, pois, dentro de certos parâmetros de respeitabilidade. Mas o que realmente atraía em seus textos eram o senso de humor incisivo, as críticas a um sem-número de figuras públicas (que raramente se dignavam a responder ou que, quando o faziam, nunca era com a mesma verve) e as referências a ideias e autores que, se quase ninguém conhecia, pareciam fazer muito sentido na maneira como eram apresentados. E quanto mais célebre fosse a vítima da eloquência olaviana, menos probabilidade havia de uma réplica ou debate. E assim, sem que houvesse qualquer reação, milhares aprenderam a desprezar Marilena Chauí sem nem mesmo saberem direito quem era, ou os professores de Humanas da USP, mesmo sem conhecerem de suas credenciais ou sua obra. Bastava saber -- e todos "sabiam" -- que eles eram parte de uma elite intelectual mimada, aferrada a ideias ultrapassadas (o chavão dos "100 milhões de mortos pelo comunismo" veio depois), e incapaz de uma debate real. Silenciavam enquanto uma intelectualidade alternativa e antagônica se formava embaixo dos seus narizes, porém fora do circuito acadêmico que controlavam e ao qual estavam acostumados. Não se pode culpá-los de todo: no campus e na sociedade em geral, eram realmente poucas as vozes que contestavam sua autoridade de forma visível. Por que se preocupar com um nicho ainda marginal de contestadores, sem cargo nem poder editorial? E foram deixando as ideias e artigos circularem sem resposta em meio à "plebe" acadêmica juvenil, nas poucas colunas impressas e fóruns online disponíveis -- uma marginalidade que nem de longe parecia capaz de chegar aos centros de prestígio acadêmico.

Lembro-me de uma ocasião na UERJ, um evento no auditório da Faculdade de Comunicação Social, em que se criticava o "neoliberalismo" do governo Fernando Henrique e a Rede Globo, então o discurso padrão da esquerda. Devia ser o ano de 1996, talvez 97, e estávamos entre o segundo e o quarto período do curso. Era algum tipo de conferência ou mesa-redonda e um colega, Daniel, e apenas ele, fez o que era quase impensável: na hora das perguntas da plateia, ele questionou a tese do expositor. Infelizmente não me recordo mais do conteúdo do que ele disse, nem tampouco posso julgar seu mérito, mas lembro da impressão de surpresa: ele era o único que apresentou um contraponto em um auditório cheio em vez de tomar como certos os pressupostos do que era dito, a saber, a maldade inerente do governo e da Globo. Noutras palavras, ele demandou do que parecia uma exposição de fatos consensuais uma defesa convincente. Apesar do pouco tempo de faculdade, eu já sabia que isso era inusitado e por isso marcou a memória: com serenidade e polidez, Daniel questionou uma narrativa que não costumava ser desafiada -- e, ao mesmo tempo, mostrou a pobreza de perspectivas do que passava por discurso crítico em nossa faculdade, mesmo sendo a segunda mais disputada no maior vestibular público do Rio de Janeiro daquele tempo.

Esses três elementos intelectuais -- o frisson de uma rebelião ideológica sem grandes custos num ambiente democrático, a inércia/inépcia dos intelectuais e acadêmicos estabelecidos e a pouca variedade de pontos de vista em circulação nos meios mais educados --, somados ao aparecimento da Internet e uma mídia virtual alternativa, estão na raiz do que viria a ser nova direita brasileira. (Continua.)

Voltando a divagar.

As redes sociais "mataram"os blogs. Uma atualização de status no Facebook provavelmente tem mais leitores, mesmo descontando as travessuras algorítmicas de Zuckerberg, que um post da maioria dos blogs ainda existente, inclusive este. Ainda assim, os blogs têm pelo menos uma vantagem: a permanência. Certo, a relativa permanência. De qualquer forma, é muito mais fácil achar uma postagem aqui do que no Facebook, onde as coisas mais interessantes são soterradas por compartilhamentos e outras postagens mais triviais. Por isso, como uma forma de "guardar" algumas coisas, e torná-las acessíveis pelos sites de busca, decidi retornar ao Divagações. Ele tem poucos acessos, deve ter sido esquecido até pelos leitores que tinha, mas está aqui, firme e forte, desde 2004. E há de continuar.

A você, que volta ou chega pela primeira vez, minhas boas-vindas. ;-)

Assinar:

Postagens (Atom)